ファクタリングのしくみ!基本の2者間or3者間のメリット・デメリットを解説!

目次

ファクタリングとは?

事業者が、商品納入やサービス提供後に得た「売掛債権(売掛金。代金を受取る権利)」をファクタリング会社に売却し、本来の支払期日より前に現金化できる金融サービスです。

欧米を中心に年間数十兆円規模で利用されていますが、日本においてはまだまだ認知度の高くないサービスです。

しかし近年、同様に売掛金の早期資金化が可能な「約束手形」を用いた取引が縮小してきたことや、「資産の有効活用」を後押しするよう政府による法整備が進められたことを背景に、一般的な資金調達手段として、今後より利用が拡大すると予測されます。

また、元々は中小企業と呼ばれる一般法人の利用が中心でしたが、働き方の多様化が進むことで最近では個人事業主やフリーランス向けのサービスも増加しています。

仕組み

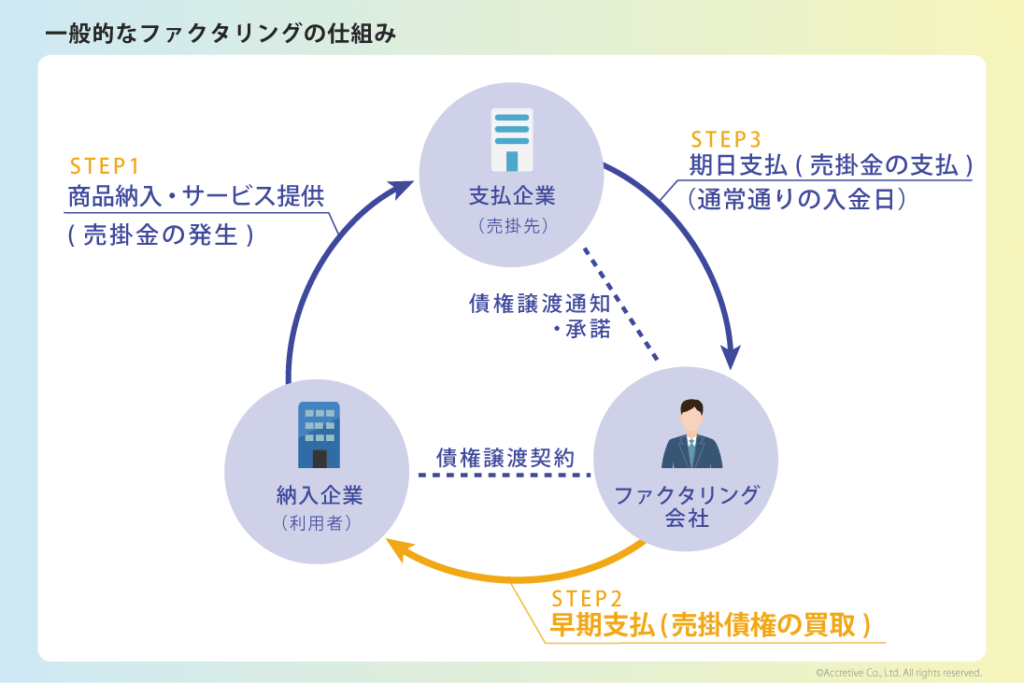

ファクタリングには基本の取引形態が大きく分けて2種類あります。いわゆる「2者間」「3者間」と呼ばれる仕組みです。図を用いて解説します。

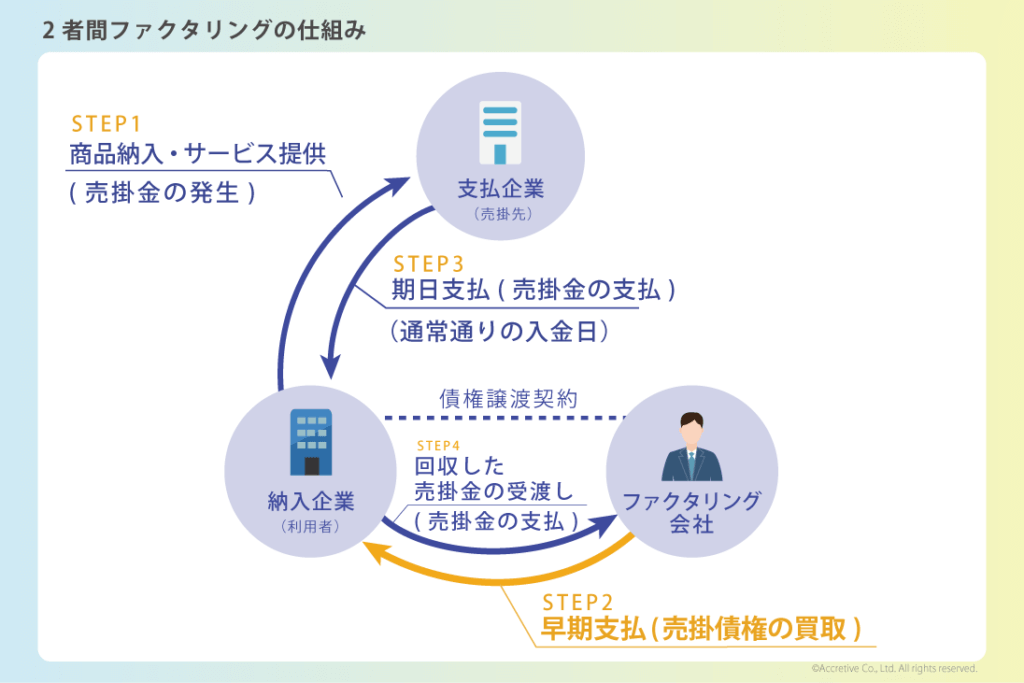

2者間の仕組み

2者間では、納入企業(利用者)とファクタリング会社の2者間で取引を行います。

STEP 1 : 納入企業(利用者)⇒支払企業(売掛先)へ商品納入などを行う(売掛金の発生)

STEP 2 : 納入企業‐ファクタリング会社の間で、債権譲渡契約を締結する

STEP 3 : ファクタリング会社⇒納入企業へ早期支払いをする(債権譲渡=売掛債権の買取)

STEP 4 : 支払企業⇒納入企業へ売掛金が期日通り支払われる(売掛金の回収)

STEP 5 : 納入企業⇒ファクタリング会社へ、回収した売掛金を受け渡す

※STEP 1とSTEP 2は順番が前後することもあります。

2者間は、支払企業(売掛先)を介さず取引が行われるのがポイントです。

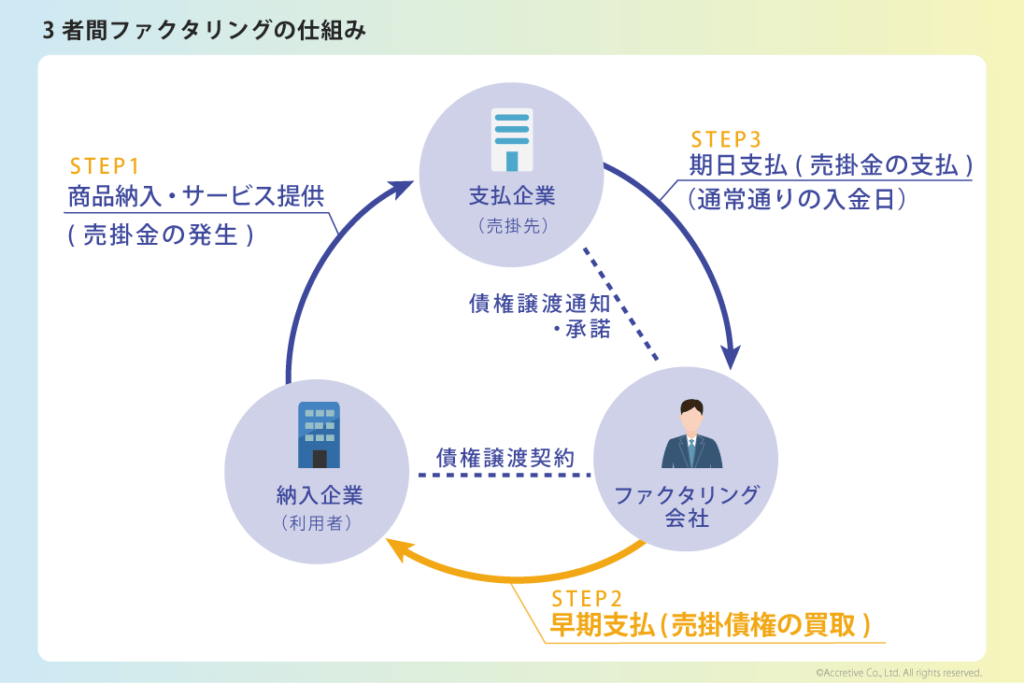

3者間の仕組み

3者間では、納入企業(利用者)、ファクタリング会社、支払企業で取引を行います。

STEP 1 : 納入企業(利用者)⇒支払企業(売掛先)へ商品納入などを行う(売掛金の発生)

STEP 2 : 納入企業‐ファクタリング会社(‐支払企業)間で、債権譲渡契約を締結する

STEP 3 : 納入企業(代行:ファクタリング会社)⇒支払企業へ債権譲渡通知または承諾

STEP 4 : ファクタリング会社⇒納入企業へ早期支払いをする(債権譲渡=売掛債権の買取)

STEP 5 : 支払企業⇒ファクタリング会社へ売掛金が期日通り支払われる(売掛金の回収)

※STEP 1とSTEP 2は順番が前後することもあります。

3者間は、売掛金が支払企業からファクタリング会社へ直接支払いが行われることがポイントです。

メリット・デメリット

ファクタリングには銀行融資(借入)等と比べると、利便性の高いサービスだと言われますが、次のようなメリット・デメリットがあります。一般的なメリット・デメリットの他、2者間・3者間それぞれのメリット・デメリットについて説明します。

メリット・デメリット

メリットは一般的に次の通りです。

●売掛債権をスピーディーに資金化できる

会社や債権の種類によっても様々ですが、申込みから資金化まで、即日~2週間程度で完了する事が多いサービスです。銀行融資だと一般的には審査だけで2週間~1ヵ月程度かかることもままあり、急な資金ニーズへの対応が得意なサービスです。

●オフバランス化で、財務指標やキャッシュフローが改善する

売掛金を貸借対照表からオフバランスすることになるので、ROAやROE等の財務指標の向上につながります。

また、システム開発業や建設業など、人件費などのコスト先行型の業界にとっても、融資を受けずに早期に現金を確保する事ができるため、キャッシュフロー改善に活用するケースも見られます。

●売掛先の与信管理として活用できる

ノンリコースと呼ばれる、いわゆる「償還請求権(リコース)」が無い取引です。万が一、売掛先が倒産するなどして売却した債権について支払いがなされない場合でも、ファクタリング利用者はファクタリング会社に対して賠償等の責任を負う必要がありません。つまり、資金調達の面だけでなく、売掛先の「与信管理」ごとファクタリング会社に譲渡してしまい、管理にかかる時間や人的コストを削減できるというメリットもあります。

そのほかにも、

●審査・手続きが銀行融資より簡便

●原則保証人・担保が不要

●融資とは違い資産を現金化するだけなので、資金使途も自由

などのメリットがあります。

一方、デメリットとしては次のような項目が挙げられます。

●手数料がかかる

融資など他の資金調達法と比べて手数料が割高な場合が多いです。性質が全く異なる融資とファクタリングを単純に比較することは出来ませんが、融資の金利相場(年率)が1~15%、ファクタリングが1回の取引で手数料率1~30%かかることを考えると、使用するタイミングやどのファクタリング会社を利用するのか等、適切に見極める必要があります。

●悪質な業者が存在する

ファクタリングは融資に比べ使い勝手が良い一方で法的な規制が緩く、そのため、一部の悪質な会社と契約してしまうリスクがあります。見積外の費用を請求されたり、実質は違法な融資であったりという事もあります。ファクタリングを利用する場合は急を要するケースも多いかと思いますが、契約の前には不明点はすべて確認した上で、その会社が信頼できるのか、担当者の対応に疑問はないか等、契約書にもしっかりと目を通した上で契約すると良いでしょう。

●資金調達の額に限りがある

ファクタリングの調達額は、売掛債権の額面から手数料を引いた金額となります。

診療報酬ファクタリングやその他の継続性の強い業種で利用可能な「将来債権ファクタリング(将来発生する債権額まで予測した買取)」が利用できる場合は例外ですが、基本的には現在保有している売掛債権の額が、調達額の上限となる点は念頭に置く必要があります。

2者間のメリット・デメリット

次に、2者間の特徴をメリット・デメリットで紹介します。

●「最短即日」など入金スピードが早い

2者間では、売掛先への債権譲渡通知など時間がかかる手続きが不要なため、利用の申込みから入金までの期間が短いというメリットがあります。

●売掛先(取引先)に知られずに利用できる

売掛先にファクタリングを利用していることが知られると、時に経営状態が不安視され、取引に影響する懸念もあります。2者間では基本的に利用者とファクタリング会社の2者間で契約・取引が完結しますので「売掛先にファクタリングの利用の事実を知られたくない」という場合には、2者間を選択することが無難です。

●手数料が割高になる

2者間のデメリットとしては、2者間では譲渡された売掛金の回収を利用者経由で行うため、ファクタリング会社のリスクが高く、その分手数料も高めに設定される点が挙げられます。2者間の手数料相場が10~30%であるのに対し、3者間では手数料相場が1~9%程となります。「手数料が高くなる=受け取る現金が減る」ことにもなるため、注意が必要です。

3者間のメリット・デメリット

一方、3者間の特徴をメリット・デメリットで紹介します。

●手数料が比較的安い

3者間では、ファクタリング会社が売掛先から直接譲渡された売掛金の回収が出来るため、2者間と比較するとファクタリング会社のリスクが抑えられ、その分手数料が割安に設定されています

●財務状況などが問われず、審査が通りやすい

3者間は、上記のとおり直接売掛先から売掛金の回収が出来るため、基本的には売掛先の支払能力が重視されます。利用者の財務状況などについては不問となるため、利用審査も通りやすくなります。

●売掛先(取引先)に利用を知られてしまう

3者間のデメリットは、売掛先にファクタリング利用の事実を知られてしまうことです。信用を害する懸念がある場合は、今後の取引に影響が出ないよう、事前に売掛先に説明を行い、理解を得ておくなどしておくと安心です。

2者間・3者間の選び方

上記の通り、2者間・3者間にはそれぞれメリット・デメリットがあります。用途や希望に合わせて適したサービスを選択することが重要です。

スピードを重視するなら2者間

2者間の最大のメリットは、現金化のスピードです。最短即日での入金を謳っているサービスも多く存在し、「とにかくスピード優先!」という場合には2者間がおすすめです。

手数料の低さを重視するなら3者間

3者間の最大のメリットは、手数料の低さです。現金化したい希望の日時まで比較的余裕がある場合や売掛債権の額が大きい場合、継続的な運転資金や与信管理ツールとして活用していく場合には、コストが抑えられる3者間がおすすめです。

診療報酬ファクタリングは3者間

一般的な商流における取引とは異なるところで、病院・クリニック・介護事業者・調剤薬局など医療・介護分野におけるファクタリング利用も増加しています。利用者・売掛先が一般企業とは異なりますが、仕組みとしては、3者間に該当します。

保険請求の際に発生する診療報酬債権や介護給付費債権をファクタリング会社に売却するため「医療ファクタリング」や「診療報酬ファクタリング」等と呼ばれ、売掛先は国保・社保(支払基金)となります。

3者間であることに加え、売掛先は公的・準公的機関となるため未回収リスクが非常に低く、一般事業者向けファクタリングの手数料相場よりさらに割安で提供されています。

銀行融資や診療報酬担保ローンなどに加え、いざという時の資金調達手段として知っておくことをおすすめします。

まとめ

今回はファクタリングについてのメリット・デメリット、また、2者間、3者間それぞれのメリット・デメリットについて解説しました。

ファクタリングには、銀行融資等のその他の資金調達とは異なるメリット・デメリットがあり、また2者間なのか3者間なのかによってもメリット・デメリットが存在します。優先順位を整理し、急な資金需要にも最適な資金調達方法を選択できるよう、理解を深めておくことをおすすめします。

つかなお

アクリーティブ株式会社 ヘルスケアビジネス・マーケティング担当。

2009年からアクリーティブにてIR・PR・広告宣伝を担当。IR担当者として機関投資家との対話や各種プレスリリースを発信してきた経験を活かし、現在は医療・介護業界向けサービスを中心にマーケティングを担当。コンテンツ制作&情報発信を行う。「専門用語が多い業界なので、出来るだけわかりやすい表現を心がけます!」